いじめの発見

いじめの発見本校のいじめ防止基本計画について紹介します。

以下の文章を参照ください

H27年度「学校いじめ防止基本方針」(いじめ対応マニュアル)

須坂市立須坂小学校

1.いじめについての共通理解

(1) いじめは人間として絶対に許されないこと、いじめられている子どもを必ず守るという強い意識を持つ。

(2) いじめは、どの学校でも、どの子でも起こる可能性がるという認識を持つ。

友達同士でふざけ合っていたり、からかったりする現象、あるいはただのけんかだと思われるような場合でも、どちらかが嫌な思いをしている場合はいじめが起きているのではないかという予測を持つことが大事である。

人前で行われない陰湿さがいじめの特徴であることを理解し、子どもたちの声や作文、保護者や地域の声を敏感にキャッチするように心がける。

(3) いじめの定義

①

「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」(文科省)である。よって、いじめか否かの判断は、いじめられた子どもの立場にたって行うようにしなければならない。

②

集団内で単独または複数の成員が、人間関係の中で弱い立場に立たされた成員に対して、身体的暴力や危害を加えたり、心理的な苦痛や圧力を感じさせたりすること(都立教育研究所)

③

単独、又は複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃又は言動による脅し、嫌がらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより苦痛を与えること(警視庁保安部少年課)

以上のことから、いじめであると判断するには、攻撃、苦痛、立場、人数、反復継続という視点を見逃さないようにする。また、現れた現象(いじめている子・いじめられている子)、いじめの要因となっている環境等、いじめの構造も含めて対応を考えていくことが大切である。

(4) いじめの様態

? 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。

? 仲間はずれ、集団による無視をされる。

? 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

? ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

? 金品をたかられる。

? 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

? いやなこと、恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

? パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる。

2.いじめの未然防止

|

人権学習の充実 |

なかよし旬間の設定 |

職員研修 |

|

・人権教育計画に沿った教科、道徳、特活(人権教育年間計画参照) |

・児童会企画による交流活動 ・ポスター、標語作り ・各学級での取り組み(なかよし郵便等) |

・児童理解に関すること ・いじめの事例に学ぶ ・チェックリストの利用法 ・学級経営に関すること |

3.いじめの早期発見

(1) 児童の様子を観察する

下記のいじめのサインが学級や学校生活の中で見られないか常に観察を継続する。気になる児童については,校長・教頭・学年主任・生徒指導係(いじめ・不登校対策委員会)への報告を行い,面談で様子を把握する。

①

表情や態度:沈んだ表情。口をききたがらない。わざとはしゃぐ。ぼんやりした状態でいる。視線を合わせるのを嫌う等。

②

服装:シャツやズボンが破れている。ボタンが取れている。服に靴の跡がついている等。

③

身体:顔や身体に傷やあさができている。マジックで身体へのいたずら書き。登校時に身体の不調を訴える。顔がむくんでいたり青白い等。

④

行動:ぽつんと一人でいることが多い。急に学習意欲が低下。忘れ物が多くなる。特定のグループと行動するようになる。使い走りをさせられる。プロレスの技を仕掛けられる等。

⑤

持ち物:持ち物がしばしば隠される。持ち物に落書きされる。必要以上のお金を持っている等。

⑥

周囲の様子:人格を無視したあだ名をつけられる。よくからかわれたり無視されたりする。発言に爆笑が起きる等。

(2) 一月ごとにチェックリストで子どもたちの様子を振り返る。気になる児童については学校長・教頭・学年主任・生徒指導係(いじめ・不登校対策委員会)への報告を行い,面談で様子を把握する。

<チェックリストの例>

□ 遅刻・欠席が増える。

□ 始業時刻ぎりぎりの登校が目立つ。

□ 表情がさえず,うつむきがちになる。

□ 出席確認の際,声が小さい。ぼんやりしていることが多い。

□ 持ち物が紛失したり,落書きされたりする。

□ 忘れ物が多くなる。

□ 用具・机・椅子等が散乱している。

□ 周囲が何となくざわついている。

□ 一人だけ遅れて教室に入る。

□ 席を替えられている。

□ 頭痛・腹痛を頻繁に訴える。

□ 保健室によく行くようになる。

□ グループ分けで孤立しがちである。

□ 正しい答えを冷やかされる。発言すると周囲がざわつく。

□ テストの成績が急に下がり始める。テストを白紙で出す。

□ 教室や図書室で一人でいる。

□ 今まで一緒だったグループからはずれている。

□ 訳もなく階段や廊下を歩いていたり,用もないのに職員室に来たりする。

□ 友だちと一緒でも表情が暗い。オドオドした様子で友達についていく。

□ 理由もなく服を汚していたり,ボタンが取れていたりする。

□ 机を寄せて席を作ろうとしない。

□ その子どもが配膳すると嫌がられる。

□ 食べ物にいたずらされる。(盛り付けをしない。わざと多く盛り付ける)

□ 食欲がない。

□ 笑顔が無く,黙って食べている。

□ その子どもの机や椅子だけが運ばれず,放置されている。

□ その子どもの机や椅子をふざけながら蹴ったり,掃除用具で叩いたりする。

□ 他の子どもと一人離れて掃除している。

□ みなが嫌がる分担をいつもしている。

□ 目の前にごみを捨てられる。

□ 下校が早い。あるいはいつまでも学校に残っている。

□ 玄関や校門付近で,不安そうな顔をしてオドオドしている。

□ みんなの持ち物を持たされている。

□ 通常の通学路を通らずに帰宅する。

□ 靴や鞄,傘など,持ち物が紛失する。靴箱にいたずらされる。

□ 教科書や机,掲示物にいたずら書きをされる。

□ 叩かれる,押される,蹴られる,突かれるなど,ちょっかいを出される。

□ 独り言を言ったり,急に大声を出したりする。

□ 教師と視線を合わさない。話すときに不安そうな表情をする。

□ 宿題や集金などの提出が遅れる。

□ 刃物など,危険なものを所持する。

(3) アンケート調査

①

年2回(6月・11月),市教委の様式に沿った「いじめに関するアンケート調査」を実施し,各担任が結果を集計し,いじめの実態を把握する。

②

緊急を要する案件には,担任から校長・教頭・学年主任・生徒指導係(いじめ・不登校対策委員会)への報告を行い,関係する児童らへの面談をして事実関係を把握する。

③

全学年の集計は教頭が行い,気になる記述については,担任に事実確認をしてもらうよう依頼する。

以上については,全職員で共通認識を行うために,職員会でアンケートの結果と追加調査について報告する。

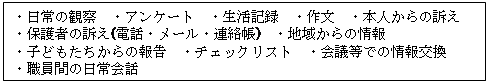

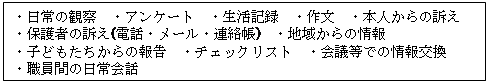

(4) 子どもの日記・作文・つぶやき・直接の訴え,保護者・地域の情報に耳を傾ける。

①

毎日書かせている生活記録,作文等でいじめに関する記述がないか確認する。

②

全職員で児童の様子を観察し,気になったことを担任に,その日のうちに報告する。

③

保護者や地域からの電話・メール・直接の訴えや報告は真摯に受け止め,対応する。

④

学年会,教務学年主任会,職員会の中で,生徒指導に関する情報交換を必ずとるようにする。

⑤

緊急を要する案件には,担任から校長・教頭・学年主任・生徒指導係(いじめ・不登校対策委員会)への報告を行い,関係する児童らへの面談をして事実関係を把握する。

4.いじめの対応の流れ

(1)  いじめの発見

いじめの発見

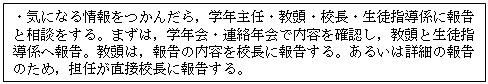

(2)  報告

報告

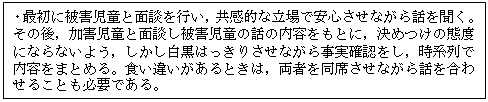

(3)  事実確認

事実確認

(4)  対応協議

対応協議

(5)  当事者への指導

当事者への指導

(6)  全体指導

全体指導

5.いじめの解決

いじめの解決のためには,第3者の助けや協力が必要である。いじめの状況をしっかり把握し,いじめ対策委員会で,解決のための協議を行ったうえで,友達・保護者・教職員の他,場合によっては,カウンセラー,教育委員会,警察,医療機関等々,外部機関の要請もしていく。協議する場合には,

⑥

いじめを受けた児童の立場を何よりも優先したうえでの対応を考える。

⑦

いじめた児童への心に響く指導をすることで,関係の改善を図る。

⑧

状況によっては,いじめの背景となっている原因を排除するために強い措置をとることも検討する。

⑨

当事者のみならず,他の児童への全体指導も含め,再発防止に最善を尽くす。

⑩

継続して,いじめを受けた児童,いじめた児童についての観察をしていく。